第39回(2022年度) 受賞作品

|

|

|

船岡 美穂子 ジャン=シメオン・シャルダンの芸術―啓蒙の時代における「自然」と「真実」― 中央公論美術出版、2022 |

|

|

|

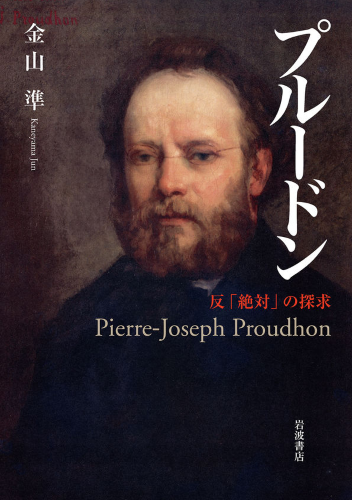

金山 準 プルードン―反「絶対」の探求 岩波書店、2022 |

|

|

|

ダミアン・プラダン 大規模倭寇の時代ー変遷する東シナ海の流通ー1350年から1419年を中心に 博士論文 |

審査報告

渋沢・クローデル賞委員会委員長

中地 義和

審査報告2022年度、第39回渋沢・クローデル賞の応募作は9点、そのすべてが著書で、翻訳書はありませんでした。現代哲学、思想史、政治社会史、植民地の歴史、美術史、フランス語学、文学批評など、人文・社会科学のさまざまな分野から力作が集まりました。一次審査では外部の専門家による評価も勘案しながら二次審査に進む優秀作4点を選考し、二次審査ではこれら4作を審査委員10名がさらに精査し、本賞および奨励賞にふさわしい2作を決定しました。

毎年申し上げていることですが、審査のかなめは、斬新で高度な専門的知見が一般読者の理解に届く形で提示されているかという点にあります。専門性と一般性との関係は一様ではあり得ず、学問分野やテーマに応じて慎重に見極める必要があります。しかし一般論として言えるのは、業績が卓越したものであること、画期的なものであることに加えて、当該分野に固有の常識やジャーゴンに寄りかかることなく、一定の知的好奇心をもつ、専門家ではない読者の関心を呼び込むような形で開かれていることが重要です。

そのような条件のもと、今年度の渋沢・クローデル賞受賞作に選ばれたのは、船岡美穂子さんの『ジャン=シメオン・シャルダンの芸術——啓蒙の時代における「自然」と「真実」』(中央公論美術出版、2022年)です。東京藝術大学で2009年に審査を受けた博士論文をベースとして、その後の新たな研究成果を付け加え、大幅な加筆修正を施して書き上げられた本書は、フランス18世紀の最も重要な画家の一人シャルダンに関するわが国初の本格的モノグラフィーです。本書の特質は、文書資料を踏まえることはもとより、作品分析を研究の中心に据えている点です。船岡さんは、初期の静物画、中期の風俗画(人物画)、後期の静物画と大きく三つの時期に分け、具体的作品の分析を重ねながらシャルダンの創作の歩みをたどり、王立アカデミーで正規の教育を受ける機会をもたず、素描抜きで直接油彩画を描くことを習慣とした画家が、遠近法や明暗法に関して終生引きずっていた不器用さを指摘します。しかも絵画ジャンルのヒエラルキーの最下位に位置づけられる静物画でいかにその真価を認知させるに至ったかが、謎解きのように読者を惹きつけます。

その一方で、中期の人物画では、そうした技量の制約が、前かがみの寡黙な人物像に象徴されるような「飾り気のなさ」として独特のスタイルに昇華され、作品の奥行や解釈の幅を広げるに至ることが説得的に解説されます。一定のタイプの人物像が相互に組み替え可能な互換性に特徴づけられるという指摘は、本書の最も大きな発見の一つと言えます。また、後期の静物画では、相変わらず技術的瑕疵を抱えながらも、シャルダンの絵が、「自然ならびに自然光以上に見事な調和」を実現し、ゆるくぼかすようなタッチにより「自然を観る画家の優れた視覚を通して表現されたもう一つの自然」であると、当時の代表的な美術批評家に言わしめる独特の「真実味」を獲得したとされます。

船岡さんの著書の醍醐味は、シャルダンの絵を一枚一枚丹念に分析しながら、細部の議論に埋没することなく、出自に起因する技術的弱点を独自の強みに変えていく画家の歩みをくっきりと描き出している点です。しかも絵画の美学的分析と並行して、若年の窮乏状態から王立アカデミー会員選出、やがてはルーヴル宮殿内に居室を与えられるまでになるその社会的経済的境遇の跡づけを行ないながら、顧客層の変化と作品のモチーフや規模との相関性にまで探索を拡げている点です。いわば芸術的特質と物質的・即物的側面とを有機的に結び合わせる視点が、本書の説得力を増しています。

ロココ趣味隆盛の時代に、オランダ・フランドル絵画に触発されながら静物画、人物画で独自の境地を切り拓き、絵画史のもう一つの流れを築いたシャルダンをめぐる本邦初の総合的な学術書として、本書は画期的な意義をもつものです。

今年度の奨励賞は、金山準さんの『プルードン、反「絶対」の探求』(岩波書店、2022年)に贈られます。19世紀の思想家プルードンは、アナーキズムの父と呼ばれ、マルクスに論破された社会主義者と見られています。しかし著者によれば、プルードンは、善良な民衆を暴動に駆り立て社会を混乱に陥れるといった「アナーキズム神話」とは無縁で、マルクスによって徹底的に批判され乗り越えられたとする見方にも異論があります。「私は破壊し、建設する」と書いたプルードンが、いったい何を破壊しようとしたのか、また何を、どのように建設しようとしたのかをめぐって、金山さんは〈反「絶対」の探求〉という一貫した視点から、プルードンの豊穣で屈折に富む思想の力線をあざやかに抽出しています。

著者によると、プルードンの根底には、民主化が進む社会において、各人が他人と対等に結ばれながらいかに自由でいられるか、という問いがあります。プルードンが批判した近代の「絶対主義」とは、国家や教会といった外在的で可視的な権力・権威にとどまらず、「自身と同類・同等の存在としての他者を認めることを拒否し、他方では「自分より大きなもの」への情緒的ないし想像的な一体化を求める心性」そのものを指します。私的所有、人民主権、カエサル主義、「人類」や「友愛」を説く社会主義、共産主義、人類教、詩人を指導者と仰ぐロマン主義的信仰共同体、「権威的な神・教会に代えて人間の神格化」あるいは「自己崇拝」を称揚するフォイエルバッハ流哲学に至るまで、プルードンから見ればすべてが「絶対主義」の変種です。

「絶対」の種々の形に対する批判の背後には、「不完全に作られた者」としての人間、「最も高い徳行と最も恐るべき罪とを同時に行いうる、多極的で不統一の存在」という人間観があります。そのような人間が「絶対」の対極にめざすべきは、「均衡」です。しかもそれは、自分のなかに、あるいは他者との間に渦巻く矛盾や葛藤を抱えたまま、辛抱強く「反省」を重ねながらめざすべきものとされます。その際に導きとなるのは、本書で何度も指摘されるように、外在的権威に対する「内在的な正義」から発する法や規範です。「反省」を重ねて「均衡」に至るというモラルはあまりにまっとうすぎて拍子抜けするほどですが、著者が描き出すプルードンの「絶対」克服の道程に配置される「セリー」論、「連合」論、「集合理性」論は、いずれも、個々の人間存在の主観性や本質や実体には立ち入らず、対立や衝突をはらんだ多数の存在の間の「関係」の問題として、またその中から抽出される非人称的意志の問題として論じられます。それに対し、「正義」の問題を論じる最終章で「自己愛=自尊心」が他者とのコミュニケーションの空間を拓く可能性に言及される段になって、議論が一挙に主観性の領域に接続されるのは、じつに巧みな構成です。同時に、そこで終わってはもったいない、さらに展開できるのではないかとも思わせます。

本書は、一般読者が見通しよく読み進めることができ、19世紀フランス思想の専門家が読んでもおそらく啓発されるところ大である書物に違いありません。

すばらしい仕事を達成され、今後のご活躍を確信させるお二人に今年度の渋沢・クローデル賞をお贈りできることをたいへんうれしく思います。お二方のさらなる飛躍を祈念し、渋沢・クローデル賞委員会を代表してここにご報告申し上げるしだいです。